研究室・教員の紹介research

知能化船

洋上プラットフォーム

再生可能エネルギー

海中・海底技術

海洋波

水素技術・アンモニア技術

極域

大型養殖

IoT工場

海洋生物

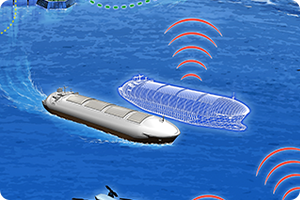

知能化船

AIやIoT技術によって船の自動化が進む。

最適航路選択により安全を保ちつつCO2排出が最小化される。

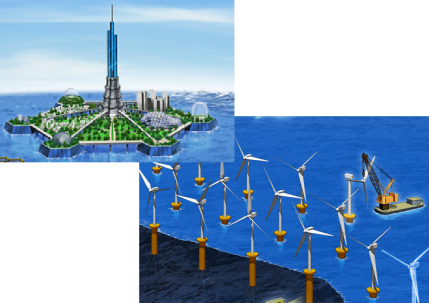

洋上プラットフォーム

発電した電気を水素化して積み出す、海洋食料資源を加工して積み出す、

などあらゆる洋上の活動の起点。将来的には街の起点になる。

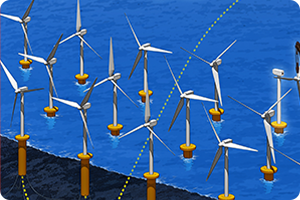

再生可能エネルギー

海洋のエネルギーを用いた発電により脱炭素に貢献する。

最近では洋上浮体式風車が期待されている。

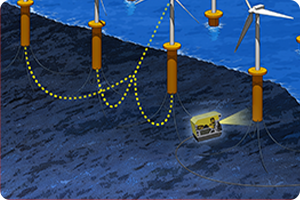

海中・海底技術

レアメタルなどの海底資源開発のための技術、また観測技術が必要とされている。

水中ロボット、ケーブル、ライザーなど。

海洋波

海や波など海洋自体も研究の対象となる。

海洋情報は蓄積され、海の情報化が進む。

水素技術・アンモニア技術

産業のための次世代エネルギーも海から。

水素船は洋上プラットフォームから出航し、街に向かう。

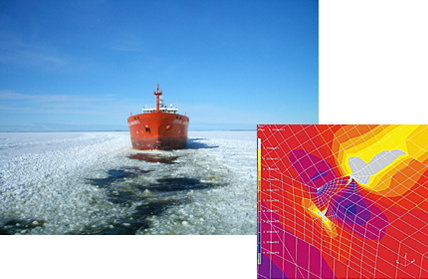

極域

地球温暖化の影響は極域で強く表れる。極域の理解と利用が期待される。

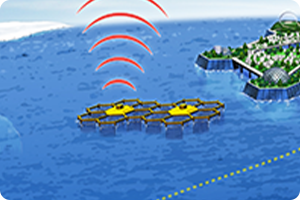

大型養殖

大型養殖によって安全で安価でおいしい食料を安定的に世界に供給。

IoT工場

IoT技術により全ての工場生産プロセスが監視・管理され

シミュレーションにより最適化される。

海洋生物

海洋生物と海洋技術の共生にも注意を払う必要がある。

船舶知能化領域

深刻な海洋汚染に繋がるタンカーの衝突・沈没などの事故を自動的に回避するインテリジェントシップや極めて高い技能が要求される風波下での着桟時の事故を回避するため、ニューラルネットワークを用いた自動着桟の研究を実施している。また、大量の人命損失に直結する船舶の転覆事故や波浪中での大傾斜を防ぐため、船舶復原性能について、力学系理論など現代的な方法論を用いて研究を行い、国連国際海事機関や国際試験水槽会議でのグローバルスタンダード策定に貢献している。

牧 敦生 教授 researchmap

酒井 政宏 准教授 researchmap

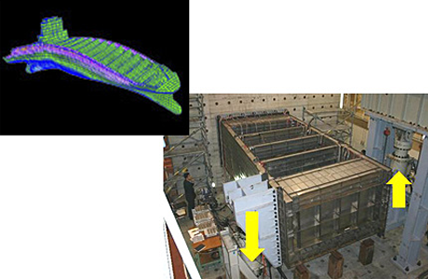

船舶海洋構造工学領域

船舶や洋上風車・超大型浮体などの海洋構造物への社会ニーズは、時代に合わせて変化している。未来社会の重要課題である持続可能な社会の実現を念頭におくとき、これら構造物の大型化・IoT化が一層確実に進むことだろう。当領域では、時代に合わせて変化するこれら構造物を対象として、流体荷重と構造応答、座屈・最終強度などの構造強度、構造信頼性、リスク工学分野のシミュレーション解析技術+実験解析技術を核とした研究、さらにはこれらが複合する分野の研究を実施している。近年ではモニタリングとシミュレーションにより構造物を安全に管理するデジタルツイン技術、機械学習技術、制御技術などを柔軟に取り込み、研究領域を広げている。

飯島 一博 教授 researchmap

辰巳 晃 准教授 researchmap

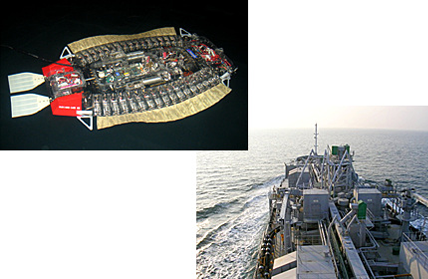

船舶海洋流体工学領域

船型と性能の関係について教育研究を行っている。主に水中あるいは水面を移動する移動体周りの流れ場を理論・CFDを用いて解明している。また結果の検証のため、普通は見えない流速や波高の分布を可視化画像より求める手法など実験技術の開発が行われている。水中移動体についても研究しており、側ヒレ推進器の開発を行っている。これまでの推進器では難しいとされてきた運動を可能とするよう側ヒレの動きを研究している。

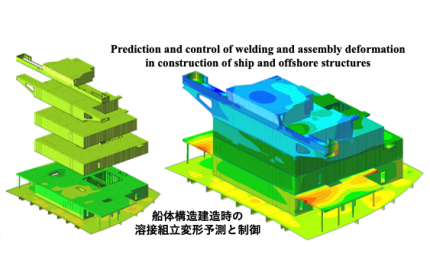

海洋材料生産工学領域

船舶・海洋構造物に作用する波の力の数学モデルを構築するとともに、巨大な鉄の構造物に複雑な荷重が作用するときの局部強度評価をいかに高速に、かつ正確に行うかを研究しています。また、熟練技能者の経験と勘に頼って行われている造船工作に伴う物理現象を解明し、作業の自動化と技能継承の短期化を可能にするシミュレーション技術を開発しています。さらに近年では、北極海や南極海など氷海という極めて特別な環境下での船舶・海洋構造物の耐氷構造の開発を行っている。

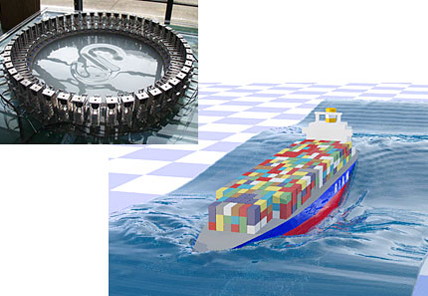

海洋空間開発工学領域

船舶の波浪中推進・運動性能の研究を行っており,その解析ツールの開発や統合によって,実海域での船舶推進性能解析システムの開発を行い,産学連携に貢献している。さらに,海洋空間・海洋エネルギー利用を目的とした超大型浮体式海洋構造物の性能に関する研究,水槽内に任意の波動場を長時間実現するための研究,船体が出会う波浪の確率論的な研究,世界最先端の数値流体力学的手法によって大振幅波浪中での強非線形流れや流体・構造連成に関する解析も行っている。

箕浦 宗彦 教授 researchmap

飯田 隆人 准教授 researchmap

海洋利用基盤工学領域

林 茂弘 准教授 researchmap

数理解析学分野 (協力講座)

金属で建造する巨大な構造物である船舶の溶接・接合技術に関する研究を行っている。この技術は船舶に限らずあらゆる構造物に応用が可能で、溶接に用いる熱源や溶接材料、力学的な負荷が連成したさまざまな現象の数学的なモデル化と数値シミュレーションの工学的な研究は、未来の輸送機を作るための接合技術評価につながるものとして期待されている。また、構造物の安全性を評価するため、固体接合や積層造形における複合的な熱力学現象を、高度な数値解析ソフトウェアや計測手法の研究開発により挑戦している。

洋上風車システムインテグレーション共同研究講座

洋上の風力は再生可能エネルギー主力電源化の切り札とされている。四方を海に囲まれた日本で、洋上の風力に注目したとき、いたるところにポテンシャル適地が存在する。EEZを含めた海洋の利用まで考えると、日本がグリーンなエネルギーの輸出国にもなりえるのである。いわゆる「2050年カーボンニュートラル」「2040年までに洋上風力45GW導入」の国家的な目標の下、洋上風車は今後日本を支える大きな産業にもなる。このような背景の中、「洋上風車システムインテグレーション共同研究講座」が設置されている。

先進海事システムデザイン共同研究講座(OCEANS)

日本海事産業の国際競争力向上に向けて、今治造船株式会社(今治造船)、ジャパンマリンユナイテッド株式会社(JMU)、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)、日本郵船グループの株式会社MTIが共同で活動している共同研究講座で、今治造船とJMUが全ての株式を所有する商船・海洋浮体構造物の営業設計会社である日本シップヤード株式会社も本講座と連携して、本講座が進める設計・エンジニアリングに関する研究活動に積極的に参加し、高性能次世代船舶(代替燃料船・自動運航船など)に対応する革新的な船舶の設計・建造・運航システムに関する基盤研究を推進している。