News & Topics新着情報

- 2026/01/21

-

洋上風力勉強会を3つのテーマで実施中!

Study Meeting on Offshore Wind#2 「2050年あるべきLCoEは? should costは? Season3 」, 2025/12/9 第2回実施。次回2026/3/予定。

#3 「メガフロート基地には何が必要か? Season3 」, 2025/12/19 第2回実施。 次回2026/3/予定。

#4「浮体式風車のカギをにぎる、係留はどうなる? Season2 」, 2026/1/19 第3回実施。次回2026/3予定。

#2 Topic “LCOE in 2050”, held on 9 Dec.

#3 Topic “Floating Base”, held on 19 Dec.

#4 Topic “Mooring System”, held on 19 Jan.

- 2025/10/29

-

新期の洋上風力勉強会をスタートしました!

Launched Study Meeting on Offshore Wind ~3rd Season~#2 「2050年あるべきLCoEは? should costは? Season3 」, 2025/10/24 (金)第1回実施。次回2025/12/9(火)予定。

#3 「メガフロート基地には何が必要か? Season3 」, 2025/10/10(金) 第1回実施。 次回2025/12/19(金)予定。

#4「浮体式風車のカギをにぎる、係留はどうなる? Season2」, 2025/10/20(月) 第1回実施。次回2025/12/22(月)予定。

#2 Topic “LCoE in 2050”, held on 24 Oct.

#3 Topic “Floating Base”, held on 10 Oct.

#4 Topic “Mooring System”, held on 20 Oct.

- 2025/09/18

-

第3シーズンの洋上風力勉強会への参加者募集を開始いたします。

Announcement of Study Meeting on Offshore Wind -3rd Season-昨シーズン参加者・新規で案内を申し込まれた方へ、以下の3テーマの募集要項をご連絡いたしました。

#2 「2050年あるべきLCoEは? should costは? Season3 」

#3 「メガフロート基地には何が必要か? Season3 」

#4「浮体式風車のカギをにぎる、係留はどうなる?Season2」もし、これらの勉強会にご興味がおありで案内を受け取っていない方がおられましたら、当研究室の代表メールアドレスにご連絡ください。

- 2025/07/30

-

洋上風車SI共同研究講座シンポジウム2025を開催しました。

Thanks for Coming to “Joint Research Chair for Offshore Wind System Integration Symposium 2025”

7/18(金)に基調講演2件、パネルディスカッション等を実施し、ご盛況のうちに終えることができました。

ご講演者の方々をはじめ、ご来場者された皆様、誠にありがとうございました。

- 2025/07/30

-

洋上風力産業開発研究支援事業(大阪大学未来基金)のお願い

Fund for Supporting Research Development of Offshore Wind

当研究講座主催の勉強会やシンポジウム等の活動は、大阪大学未来基金「洋上風力産業開発研究支援事業」 の一環として実施しております。 https://www.miraikikin.osaka u.ac.jp/project/offshorewind

今後の活動継続には皆様からのご寄付が大きな力となります。

概要PDF:http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/naoe/naoe8/_wp/wp-content/uploads/2025/09/Fund-for-Supporting-Research-Development-of-Offshore-Wind.pdf

ご賛同いただけます場合は必要書類を送付いたしますので、当研究講座代表メールアドレスまでご連絡下さい。

- 2025/07/30

-

第3シーズンの洋上風力勉強会を以下の3テーマで計画中です。

Schedule of Study Meeting on Offshore Wind#2 「2050年あるべきLCoEは? should costは? Season3 」

#3 「メガフロート基地には何が必要か? Season3 」

#4「浮体式風車のカギをにぎる、係留はどうなる?Season2」

9月中旬頃に開催案内を送付する予定ですので、ご興味のある方は研究室の代表メールアドレスにご連絡ください。

Mission なぜやるのか?

Abundant Offshore Wind Resources around Japan

世界的なカーボンニュートラルへの流れを背景に,再生可能エネルギー、グリーンなエネルギーが注目されています。風力はその代表格であり、わが国でも、洋上の風力は再生可能エネルギー主力電源化の切り札とされています。洋上風力は欧州を中心に導入が進み、欧州ではコストが低いグリーンなエネルギーの位置づけです。日本で風力導入が進んでこなかった理由は、大きな風力ポテンシャルをもつ適当な用地がなかったことがありますが、日本には海があります。四方を海に囲まれた日本で、洋上の風力に注目したとき、いたるところにポテンシャル適地が存在するのです。EEZを含めた海洋の利用まで考えたとき、日本がグリーンなエネルギーの輸出国にもなるという、巨大な爆発力を秘めます。いわゆる「2050年カーボンニュートラル」「2040年までに洋上風力45GW導入目標」の合言葉の下、今後日本を支える大きな産業にもなるでしょう。このような背景の中、「洋上風車システムインテグレーション共同研究講座」が設置されました。

Visionどんな未来を目指すのか︖

Offshore Wind System Integration

風車の部品点数は数万点に及び、そこに関連する産業は想像もつかないほど多岐に渡ります。各産業が生産する製品を統合化(=インテグレーション)して洋上風車が完成します。洋上風車45GWという数字を具体的に考えると、最大級の風車(10MW)を洋上に5000基建造することになります。自動車産業はフォード生産方式により、自動車のコモディティ化に成功しましたが、洋上風車でもこれと同列の革新が必要でしょう。さらに洋上風力産業は単に洋上風車を設計・建造することに留まりません。完成した洋上風車ウィンドファームの運用では効率よく電気を生み、適切にメンテナンスする技術が必要です。そして、一旦作られた電力をどう貯めて、どう運ぶかを考えると、情報産業,電池産業、水素産業、輸送産業との繋がりが見え、輸送船や港湾の整備、さらには洋上風車を起点とした街づくりに広がります。洋上風力を起点に、幅広くモノ・コトが海からインテグレーションされるのです。こうして洋上風車のシステムインテグレーションは、産業育成や転換、洋上風力学の形成を後押しします。洋上風車ウィンドファームの整備はエネルギー安全保障やレジリエンスの強化にも繋がるので、新しいカテゴリーのインフラ整備ともなるでしょう。この共同研究講座は、そのためのオープンな原動力となりたい、と考えます。

Visionどんな未来を目指すのか︖

Offshore Wind System Integration

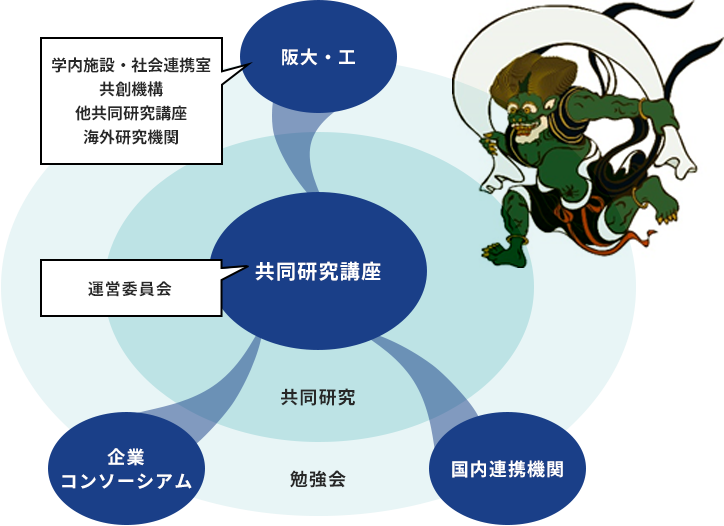

value どう実現するのか︖

Open + Collaboration

「洋上風車システムインテグレーション共同研究講座」は、専任の教員に加え、地球総合工学専攻の関連教員(兼任)と招へい研究員で構成されます。この共同研究講座は大阪大学工学研究科に設置された共同研究講座であり、工学研究科・関連研究所からの協力も仰ぎます。こうして多くの学内の研究者の知恵を集約し、問題解決のための研究を行う体制を築きます。連携は内にも外にも向かいます。関連する企業(産)、国の研究所など(官)、他大学研究センターなど(学)から、洋上風車の巨大産業化に向けた仲間集めを行い、連携を図ることが重要と考えます。さらに、洋上風力発電によるグリーンエネルギー化や脱炭素化は世界で取り組むべき課題でもあります。海外の大学やセンターと繋がる必要もあるでしょう。連携を創り出す仕組みとして、共同研究講座が主催する勉強会のアイディアがあります。洋上風力にはまだ解決すべき問題があります。どうやって洋上風車を大量に建造するか?どうやって洋上で蓄電するか?どうやって発電した電気を都市部に持ってくるのか?どうやって風車ウィンドファーム全体の発電量を予測し高効率化を図るか?これらの疑問を核に勉強会を通じて仲間集めを行います。「この指止まれ!」のオープンな精神、これがこの共同研究講座のバックボーンです。

一緒に研究したい!という学生(前期課程・後期課程)にも門戸が開かれています。地球総合工学専攻(産学官共創コース)の入試を受験して合格することで「洋上風車システムインテグレーション」共同研究講座教員の指導を受けることができます。

研究者紹介Researchers

洋上風車研究に関連する様々なバックボーンを持った研究者で構成されます。

下の表は2024年9月1日時点の「洋上風車システムインテグレーション共同研究講座」の組織構成を示します。主に浮体式洋上風車を対象としたときの研究者が名を連ねています。風車工学、船舶海洋工学、土木工学、建築工学、建造工学、都市工学のスペクトルがあることがわかります。研究課題に応じて随時メンバーを増強していき、洋上風車のためのシステムインテグレーションならびに必要な要素技術開発研究を進展させます。

※表はスクロールしてご覧いただけます。

| 運営委員会 | |||

|---|---|---|---|

| 研究組織 | 専任教員 | 特任教授 | 柴田昌明(風車・タービン技術) |

| 専任教員 | 特任助教 | 岩松幸花(船舶海洋工学・浮体式洋上風車) | |

| 兼任教員 | 教授 | 飯島一博(船舶海洋工学・浮体技術) | |

| 兼任教員 | 教授 | 横田隆司(建築工学・都市計画) | |

| 兼任教員 | 教授 | 荒木進歩(社会基盤工学・港湾工学) | |

| 兼任教員 | 准教授 | 千賀英敬(船舶海洋工学・実験技術) | |

| 兼任教員 | 准教授 | 飯田隆人(船舶海洋工学・社会受容性) | |

| 兼任教員 | 助教 | 武内崇晃(船舶海洋工学・係留腐食) | |

| 招へい教員 | 准教授 | 二瓶泰範 (大阪公立大・漁業連携) | |

| 招へい教員 | 准教授 | 原 尚之(大阪公立大・風車制御) | |

| 招へい教員 | 准教授 | 深見浩司(風車・タービン技術) | |

| 関連研究所 | 接合科学研究所 | ||

問い合わせContact Us

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2-8

大阪大学 テクノアライアンスA棟9F A908号室

洋上風車システムインテグレーション共同研究講座

owsi_ik[@mark]naoe.eng.osaka-u.ac.jp

代表:特任教授(常勤) 柴田昌明