目次に戻る

原油自動除去機について

C班メンバー

住岡 英信

田村 昌之

横山 伸介

岩崎 倫典

平井 英行

○C班レポート ○個人レポート(住岡 英信、田村 昌之、横山 伸介、岩崎 倫典、平井英行)

C班レポート

○目的

原油流出事故時、最もやっかいである、小石にへばりついた原油を除去する(できるだけ低コストで)。

○基本的なシステム

☆石についた油分を砂で取り除く実験

実験日時:7月19日 9:00~11:30

実験に使用した道具:砂(砂場の砂)、小石、植物性油、フィルムケース、割りばし、コップ

・基本手順:

1.コップに油と小石を入れ、小石を油まみれにする。

2.油まみれになった小石と砂をフィルムケースに入れ、かきまぜる

3.小石を取り出し、その状態を調べる

・実験結果:

Ⅰ(基本的手段通りした場合)

小石の油分はほとんど取れ、砂の方に付着した。

Ⅱ(2のときにまぜる砂を熱した砂にする)

小石では熱していない場合とそれほど変わらないように思えた

Ⅲ(1度使った砂をもう一度使用した場合)

最初に使用した時よりも、小石に砂がつきやすくなった。しかし、小石自体の油は取れた。

Ⅳ(一度に3つの小石をフィルムケースよりも大きなコップに入れて実験した場合)

だいたい1つの時の3倍の量の*砂で、3つとも油がとれた。

*実験の結果、親指の先から第一関節の上くらいの大きさの小石1つにつき、フィルムケース

半分ぐらいの砂が必要。

Ⅴ(同じ砂を3度使用した場合)

ますます小石に砂がついたが、小石自体の油はとれた。

Ⅵ(1度使った砂を使って小石から油を取り除き、次に新しい砂でもう一度小石から油を取り除く場合)

小石自体の油の取れ具合はⅢの場合とほとんど変わらない。

・実験結果も含めて出された班内での指摘とそれについてのアイデア

a.平時はどうするのか?

→ゴミを拾えるようにしてはどうか

b.機械自体の運搬方法は?

→軽トラックみたいなもので運搬

c.使った砂はどうするか?

→他の場所できれいにする

→機械自体に砂をきれいにする機能をつける

→他の分野で再利用する(アスファルト等)。

d.砂をきれいにするならどうやってするか?

→原油をガソリン等に精製する過程で砂から原油を分離できないか。

e.石の回収はどうするか?

→コンベアーなどを取り付け、幾分離れた場所から人が回収する。

→機械自身がする。

f.社会性については?

→eのコンベアー式で機械から回収場所へのルートを作ればいくらか

景観は守れるのではないか?

g.いくらか付着する砂をどうするか?

→機械にブラシをつけ、水を使わず砂を払い落とす。

○他の班から指摘された点

・砂はどこから手配するのか

・コストは本当に低コストなのか

・ブラシでみがくことで出る廃水はどうするのか→f参照

・メカなのか

・油を石から砂へ写しているだけではないのか

→TOP

個人レポート

工学部・応用理工学科 80102107 住岡英信

セミナー後僕的に自分の版のプロジェクトについて思いついたことをあまり細かいことは考えずに書こうと思う。

1.石から原油を取り除くのに砂を使うことばかり考えたために煮詰まってしまったので、もっと別なものを使った方法を考えてみた。

a 液体を使う

例えば、水を原油が発火しないほどに温めておき、その中に原油のついた石を入れ、原油から石を取り除く。少し冷ました後、水から原油を取り除く。これなら付着していた原油を使うことも出来るのでは。

b 薬品を使う

原油が固まるのかは疑問だが、固めるテンプルみたいに油分を固めてしまう薬品で原油を固めてしまい、石から取り除く。

c 何も使わない

原油の付着した石を少し小さ目の容器に大量に入れ、その容器を回転させることで石の間に摩擦熱が生じ、その熱で 溶けた原油を雑巾で拭き取る。

d 石油分解菌を使う

原油の付着した石を酵母菌や細菌を主体とする石油中の炭化水素化合物を栄養分として発育する微生物と一緒に容 器に入れ、長い期間をかけて原油を分解する。

2.原油を取り除くのに使ったものをリサイクルすることを考えてみた。

砂ではなく、おがくずや紙みたいに燃えるもので原油がパラフィン基原油ならば、使用したおがくず等はろうそくとしてリサイクルできるのではないか。

(参考文献 猪間明著「石油開発の技術」 手塚真知子著「素顔の石油」 講談社「日本語大辞典」

感想

ロボットとは何か?を考えることがこのセミナーの目的だったはずなのに、反語とのロボット企画でずっと原油の処理方法のことを考えていたのは少し損したような気分ですが、あんなに議論したのは初めてでとても有意義だったと思います。このセミナーで、今まで漠然としか議論してなかったロボットに考えさせるということがいかに難しく、大変かがわかりました。小さいころ、ドラえもんや鉄腕アトムをみて、こんなロボットを作りたいと思い阪大へ来ましたが、考えるということについてもっと僕が考えなければいけないことを痛感しました。これを機にもっと考えを深め、将来に役立てようと思います。

→TOP

工学部・応用理工学科 80122128 田村昌之

今回我々の班が議論したものは、セミナーのタイトルである自律機械、人工知能の分野からやや外れて、単純機械の構造及びその有用性であった。具体的には、原油流出事故後における海岸物に付着した原油の除去作業を可能とする機械である。

この機械を企画するに当たって我々は微粒細子(砂あるいは人工粒子)の仕様にこだわり、簡易ながらも実験を行った。結果、その有用性は見出せたものの事後処理に関して課題を残すこととなったことはセミナー最終日の発表で明らかとしている。

ここで問題となったのが、原油を粒子によって取り除けたとしても、粒子と混ざった半固形状の原油をどの様に処理するかということである。最も有効と思われたのは、使用された粒子を有機溶媒に浸け原油を溶かし込んだ後、精製を行うという方法である。これならば原油の再利用を可能とするのだが、そのための特殊施設を必要とするほか、現場に多くの粒子を持ち込まねばならないということで、コストを大幅に上げてしまうことになる。従って、必要とされるのは現場における原油の抽出機能である。これには前述の有機溶媒を通すという工程を機械構造に組み込むということが、その後考えられた。しかしながら、この手段もコストの上昇さらには機械の大型化を招いてしまうため、どれほどの有用性があるか判断しがたい。

結論として粒子を利用する方法を取る以上、この問題から逃れることはできず、現時点では有効な解決策はあがっていない。よって、この企画を今後も考えるとするならば、原油の除去システムからの変更も選択肢として入れなければならない。

最後に今回のセミナーについて、

特に2日目の人工知能システムの解説を興味深く聴かせて頂きました。単純構造であったエキスパートシステムからニューラルネットワークへの進化、皮肉にも脳の構造を模倣したものが現在の最先端システムであるということに、興味を覚えずにいられません。

機械を意のままに操るということが、いかに難しいかということは授業中に課された問題からも分かります。果たして人工知能を優れた情報処理能力を持ったまま、人間のようなファジィさを得るところまで昇華させることが可能となるのでしょうか。

→TOP

工学部・地球総合工学科 82151162 横山伸介

機械の説明

目的、基本的なシステムに関しては、グループのレポートを参照

個人のレポートとしては、グループのものを補足していきたい。

1.機械の基本構造

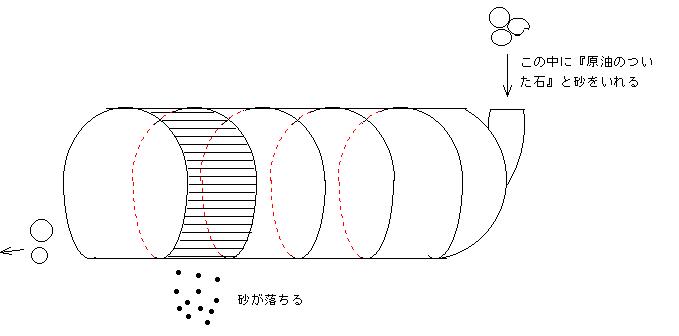

原油のついた石を砂と一緒に混ぜて、その表面張力を利用する方式を、下のような螺旋構造を持った管の中で行う。

この事によって、作業の工程が単純となり、故障などに対しても対処しやすくなる。また、製造費も安くなる。

2.石を回収する方法

原油のついた石を回収するわけだが、これをすべて機械で行うとすれば、非常に難しい。だが、人の手で行うとすれば、広い海岸線では大変すぎるし、機械を使うメリットというのも、ほとんどなくなってしまう。よって、以下のような方法を提案したい。

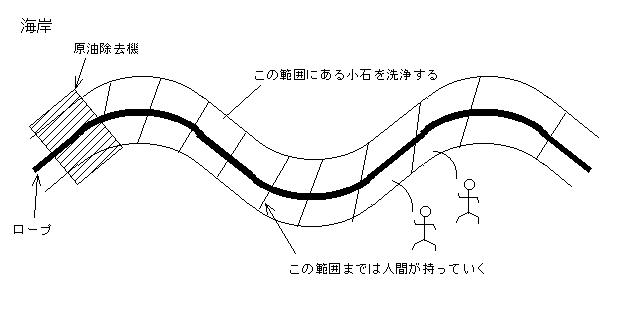

中に特殊な信号を出す物質を入れた、長い金属製のロープのようなものを準備する。このロープを即席の線路として使う。つまり、原油除去機は、このロープに沿って動いていき、このロープのまわりにある小石だけを洗浄する。

作業全体の流れは、以下のようになる。

(1) 自動車などを使って、原油のついた小石が多そうな場所の近くに、ロープを張っていく。

(2) 人間がその小石をロープの近くまで移動させる。

(3) 機械で、ロープの近くに落ちている小石を回収していき、洗っていく。下地が砂浜であることを考えれば、熊手のような道具を使えば、この回収は比較的容易に行える。

この方式のメリット

① 人間は近くのロープまで小石を運べばよいことになり、負担が減り、効率的に動ける。

② 機械は広い海岸で効率的に動かすことができる。

などが挙げられる。

3.他の班から指摘された事に関する自分なりの見解

①平時はどうするのか?

石油を除去する機械自体は、他にあまり転用ができないと思う。だが、2.に書いたような回収のシステムを使えば、移動式のごみ箱みたいなものは作れるだろう。

②社会性について

この機械の社会性には、様々な考え方があると思う。これは、あくまでも原油流出時の緊急事態を想定したものであるために、一種の「各シェルターは必要か?」 みたいな議論になってくる。だが、きっと、日本には必要はないと思う。中東等の産油国や、石油の大手運搬会社等が所有するならば、社会性があると言えるかもしれない。

③使った砂はどうするのか?

もし、他の分野で再利用できるなら、それに勝るものはない。しかし、それが駄目でも、砂は液体の中に入れれば、かなり物理的に扱いやすいものとなるので、お金の問題を別にすれば、石油を取り除くことは、十分可能だと思う。

機械に対する総合的な評価

今回、考案した原油除去機は、多くのサポートを必要とします。まず、機械自体の移動や、砂の輸送などが挙げられる。長距離の移動が、どうしても必要になってくる。また、細かい作業、例えば、砂をトラックから機械へ移すといった場合も、それなりの設備がいる。さらに、砂の処理の事もあるし、石を回収するのに多くの人間の存在を必要としている。

この機械は、不確実な要素が多い自然の海岸で働くにも関わらず、これだけ多くのサポートを必要としては、実際に働いてくれるかは疑問だ。

また、石油除去という特殊な事態にこだわりすぎて、それ以外の転用は難しいと思う。

石油除去ということならば、別の役割を果たす機械にオプションとして、その機能をつけるべきだったのかもしれない。

→TOP

工学部・応用理工学科 80182023 岩崎倫典

C班が考えたものは、原油で汚染された海岸の小石をきれいにする機械です。

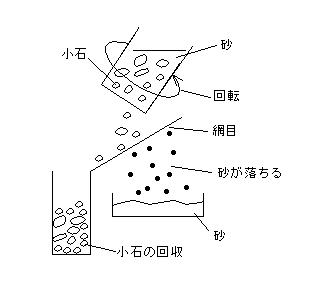

右図のような機械を想定しました。

右図のような機械を想定しました。

まず、D班では砂でどれほど小石についた原油をとれるのかを調べる為に実験を行いました。

サラダ油を小石につけ、砂とまぜ合わせてかくはんする。

結果としては、よく油がとれていましたが、原油とサラダ油の粘性の違いを考えると、砂とまぜて攪拌するというやり方は、思うほど有効ではないように思えました。

又、砂もすぐに汚れ二度以上使うと急激に油の取れ方が悪くなりました。

これでは、かなり大量の砂を必要とするはずです。コスト、又、大量の砂をどうするかという質問も出ましたが、これについてはあまり心配しなくても良いのではないでしょうか。

原油事故というものが、ある程度制限された回数しか起こらないので、年に数十回もこの機械を必要とされる機会は無いと思われるからです。

しかし、ここで逆に問題になってくるのは、そのような限定され、かつ、年に一度あるかないかの状況でしか活用されることが無い機械を開発する意義があるのかと言うことだと思います。

ゴミを拾えるようにすれば、普段からでも使えるのでは、ということを提案はしたが、後から考えるとこの発想は逆なような気がします。

そこで、私が考えた海岸でのゴミ拾いロボットについて考察してみたいと思います。

まず、このロボットはゴミ拾いをしません。

ゴミが流れつくというものもありますが、大抵は人間のいるところでゴミは出るものです。

そこで、このロボットの役目はむしろ、海岸の監視または、人間への注意を行うことです。

ゴミをを出す人間についてもそうですが、むしろ落ちているゴミを拾うようにうながすというのも面白いと思います。

ゴミ拾いをしてきた人に何か特典を出すというのもいいかもしれません。

このロボットは、ただ固定された場所に置いてあるというよりも、海岸を動きまわって、ゴミが無いか近くの人間に聴くというようにすればどうかと思います。

ある程度ゴミがたまると、最寄りの場所までゴミを捨てにやってくるという風にしたらどうでしょうか。

人間への命令というよりも、愛敬のあるロボットにしたら良いと思います。

以上が、私のゴミ拾いロボットについての考察です。

最後に、この夏のセミナーでは、ロボットについてグループで何かをすることの面白さ、そして難しさについて、とても勉強することが出来たと思います。

このような勉強を、又してみたいと思いました。ありがとうございました。

→TOP

工学部・学科 80162178 平井英行

<感想>

-

このセミナーに参加してみて一番感じたことは、機械とロボットの違いについてである。今までロボットは、機械の中の1つでロボットと機械をあまり区別なく認識していたが、自分で得た情報をもとに、自分で判断して行動するという点で違いを感じた。

最後、実際に自分達で現実的な所でのロボットというものを考えたが、結局機械的なものになってしまった。短い期間だったのでもう少し違う事もいろいろ考えて話し合いたかった。

-

実際にロボットというのを現実的に考えた時に、その必要性は、

-

人間の手でやると莫大な労力、コストがかかる

-

人間がやると危険

-

人間では不可能である

というようなことなどが真っ先に思い付く。その中でロボットを考える時に、ロボットというより発明品を考えているようだったので、それが結局機械的なものになってしまった。

-

1日目に見たビデオの中で、ロボットがサッカーをするというのがあったが、各チームのアイデアが結構面白かった。

ロボットが自分で動くためには、ある情報を得て、それを判断し、実際に動くのだが、情報の認知のさせ方一つで、動作が大きく違ってくるし、ロボットができることの範囲、特に団体としてやれることにも大きく影響がでてきていて、情報をどのように把握してうまく認知させるかという難しさを感じた。

-

今まで、ロボットというと、人の形をしたものを想像していたが、自分で判断をだして動くものということで言うなら、もっと身近にもロボットというものを感じることができた。

-

あと、ロボットが実際に考えて行動する時、このセミナーでは、画面上でコンピューターが逆上がりをやっていたのだが、これがかなり人のやっていることに似ていて面白かった。自分が最初に逆上がりをやったことを思い出すと、やっぱり最初はやり方がよくわからず試行錯誤しながらやっていて、それと重ね合わせると、将来ロボットも人間もさほど違わないんじゃないかという気にもなる。

-

自分達で実際にロボットを考えてみたのだが、うちの班は特にロボットというところからはずれてしまい、かなり機械的になってしまった。

他の班をみても、どんなものを考えるかという所に苦しんでいたと思う。

自分としては、どのようにロボットが情報を処理するかというやり方が重要だと一番感じた。短い期間であったが、いろいろ興味がもてた期間だった。